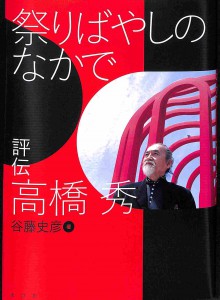

1月の新刊:小島信夫長篇集成③ 抱擁家族/美濃

2016年 1月 26日

小島信夫長篇集成③ 抱擁家族/美濃

編集委員=千石英世・中村邦生

編集協力=柿谷浩一

解説=小池昌代

月報=加賀乙彦・疋田雅昭・猪俣和也

判型:A5判上製

頁数:504頁

定価:定価7000円+税

ISBN978-4-8010-0113-8 C0393 好評発売中!

装幀=西山孝司

家族とは、互いがこうして変化していくのを、つぶさに観察し眺めている、眺めさせている、誠に残酷な装置である。けれどわたしは笑ってしまう。書かれた内容に笑うのではない。隠してしかるべきものをわっと広げる、その所作に目を奪われて。家族の内側にあるものを、著者はこうして、外へ外へとまくりあげる。この書法によって、不倫や死という悲劇にも、笑いが生まれ、時には、その笑いが狂気に接近する。(小池昌代「解説」より)

*

著者生誕100年&没後10年記念出版!

小島信夫のすべての長篇小説を網羅するシリーズ、第6回配本。

新居の建設、妻の情事と死、後妻との結婚――執拗なまでに〈家庭〉を維持しようとして自己喪失の危機に追いこまれていく男の悲喜劇を、日米関係に対する巧妙な諷刺とともに綴る、著者の代表作にして戦後日本文学における問題作『抱擁家族』、故郷岐阜にまつわる歴史や風土を織りこみながら、実名人物の登場、語り手の小説空間からの退場など、虚実の混淆した実験的な作品世界の創出によって小説の新しい可能性に挑む『美濃』を収録。

★内容見本は全国の書店にて配布中です。小社へ直接ご請求いただく場合は、郵便切手82円分を同封の上、【〒112-0002 東京都文京区小石川2-10-1 水声社営業部・小島信夫係】までお願いいたします。

【次回配本】

⑦菅野満子の手紙 解説=近藤耕人 予価8000円+税

【小島信夫の本】

《小島信夫短篇集成》全8巻 セット定価60000円+税

《小島信夫批評集成》全8巻 セット定価60000円+税

*

小説の楽しみ 1500円+税

書簡文学論 1800円+税

演劇の一場面 2000円+税

*

未完の小島信夫 中村邦生+千石英世 2500円+税

小島信夫の読んだ本 小島信夫文庫蔵書目録 昭和女子大学図書館編 5000円+税

小島信夫の書き込み本を読む 小島信夫文庫関係資料目録 昭和女子大学図書館編 5000円+税

水声通信②/小島信夫を再読する 1000円+税

-208x300.jpg)